-

子宮と卵巣の病気を専門に治療します。

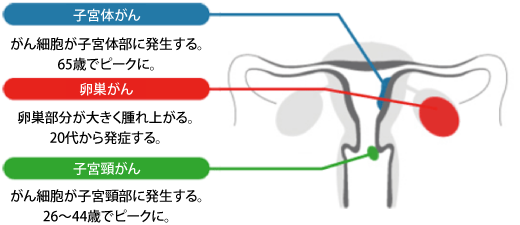

おりものの病気・生理不順・生理痛・ホルモン異常・不正出血・性感染症・外陰部手術・子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がん・子宮内膜症・子宮筋腫・がん検診など婦人科一般の病気に対して専門的に治療を行います。

-

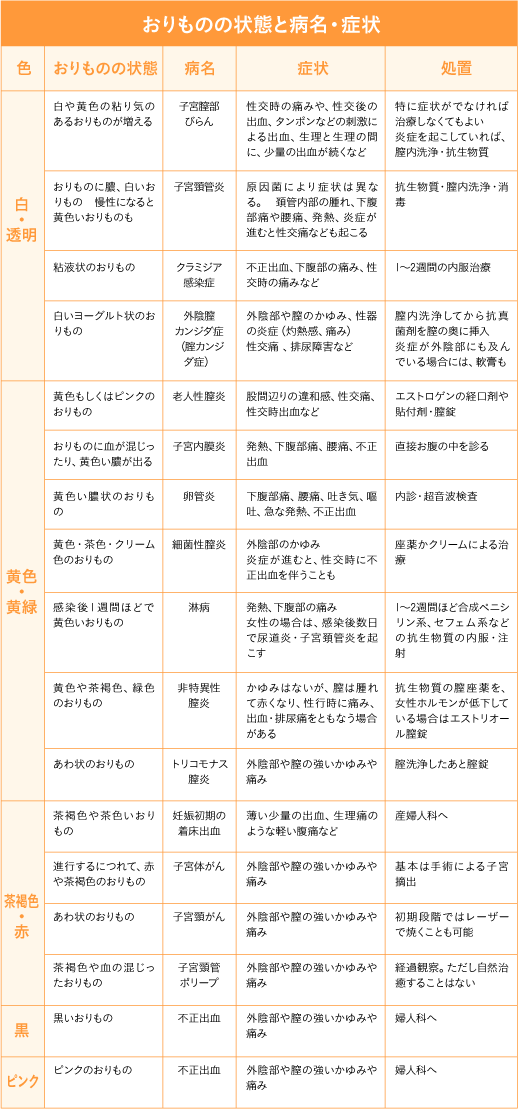

多くの女性が悩む「おりもの(出血・感染症・かゆみ)」の治療が専門分野のひとつです。

自分のからだを守るために婦人科へ。

女性なら誰もが、おりもののわずらわしさに悩んだことがあると思います。

おりものや出血・かゆみは、日によって症状が変わったり、色が違ったりすることもありますので、病気かどうかは患者様個人では判断が難しいものです。

例えば、かゆみで悩まれている患者さまは沢山いらっしゃいます。

当院独自の治療法で、不快なかゆみから早期に改善できます。

1週間前後の我慢が必要なかゆみでも、1日~3日で消滅します。

役割

- 1病原体や雑菌から子宮や卵巣を守ること。子宮の入り口は、肛門や尿道の近くにあり、雑菌が入りやすくなっているため、それを洗い流す役割があります。

- 2性行時の潤滑さを促進すること。

- 3膣の粘膜をうるおし、自浄作用を助けること。もし目にゴミが入ったら、自然と涙が出てゴミを目の外へ排出します。おりものもまったくそれと同じで、ゴミや菌が入ったら、おりものと一緒に排出します

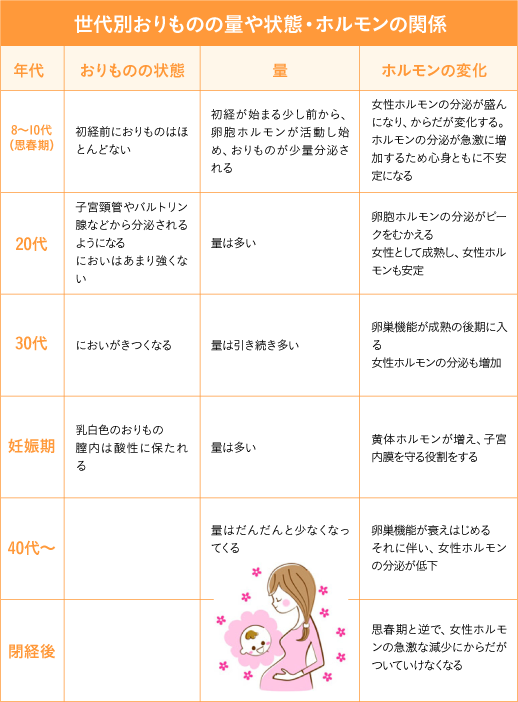

- 4受精を助けること。排卵前に精子が通りやすくなるように、子宮頸管の分泌液を増やす役割があります。卵巣から分泌される女性ホルモンのひとつである卵胞ホルモン(エストロゲン)とかかわりが深く、初潮の少し前から分泌され、20代の成熟期に入ると量も増えます。そして40代以降の更年期に入ると、おりものの量はすこしずつ減ってきます。20~30代の成熟期には、個人差はあるものの、多少のおりものがいつもあるのが普通です。からだが変化していく思春期と、働き盛りの20代、30代ではおりものの量もにおいも 変化します。

妊娠すると、新陳代謝が活発化し、卵胞ホルモンの分泌が増えることでおりものの量も増えます。

特に排卵期に、膣を酸性化して雑菌を子宮に入れないようにするため増える傾向にあります。 おりものの色は白か乳白色です。臭いやかゆみを伴う場合は、婦人科を受診しましょう。不正出血の可能性もあります。

汗かきの人とそうでない人がいるように、おりものの量や状態にもかなり個人差がありますし、年齢や体調によっても変化します。おりものの量は年代や月経のサイクルによって多少誤差はありますが、透明で乳白色のものが一般であるとされています。臭いも強くはありません。おりものが子宮の自浄作用を助ける、精子を通りやすくするのと違い、月経は古くなった子宮内膜を血液と一緒に外へ出す役割を持っているのです。月経以外に血が出る場合、不正出血になります。

不正出血は何らかの病気の可能性もあるので、気をつけましょう。

おりものはホルモンのリズムにあわせて変化します。一般的に生理直後は量が少なく、徐々に増えて排卵期になると最も量が増えます。透明で粘り気があり卵の白身のようにドロッとしたおりものが出てくることも。排卵の時、少し血が混じることもあります。排卵後は白っぽくしたり、においがきつくなります。茶色かったり黄色かったり……。そんなおりものが出たら病気を疑いましょう。おりものはからだのバロメーター。もしかしたら大きな病気が隠れているかもしれません。

●子宮頸管炎 ●クラミジア感染症 ●外陰膣カンジダ症(腟カンジダ症)

●トリコモナス膣炎 ●老人性膣炎 ●細菌性膣炎 ●淋病 ●非特異性膣炎

●子宮頸管炎 ●子宮頸がん ●子宮体がん気持ちが悪くて、外陰部をきれいにするためにビデを多用したり、シャワーやせっけんで膣内まで丁寧に洗う方もいますが、きれいにしすぎるのも問題。 子宮内部の自浄作用が弱くなってしまいます。

-

「生理不順」だから…と放置せず婦人科へ

生理の周期が決まっていない・数か月に1回しか生理が来ない・1か月に2~3回出血がある・生理が数日(3日位)で終わってしまう・初潮がきてからきちんとした生理がこないといったものが生理不順の主な症状です。子宮や卵巣に重大な病気がある可能性もございます。放置せずに、婦人科へ診察に行きましょう。

【正常な月経とは】

正常な月経とは月経周期が25~38日間の間隔で起こり、限られた日数で自然に止まる子宮内の剥離による周期的出血のことです。 月経異常は、思春期から性成熟期、そして閉経期までのすべての年代の女性に起こる症状であると言えます。

【月経異常の種類】

- 1

原発無月経

原発無月経は、満18歳を過ぎても初経が来ないものと定義されています。これは染色体

異常、内分泌異常、性管の分化異常が原因とされています。 - 2

続発無月経

続発無月経は、妊娠中や産褥期、閉経後などの生理的無月経を除いて、月経が3ヶ月以上

停止したものです。 - 3

頻発月経

月経周期が24日以内のものと定義されています。思春期や閉経前によく出る症状です。

頻発月経の多くは、無排卵であり、20~21日の周期をとることが多く、無排卵周期症とも

呼ばれます。 - 4

希発月経

月経周期が39日以上3ヶ月以内を希発月経と呼びます。精神的ストレスや急激な体重増減、

内科的全身疾患などが原因となります。 - 5

過多月経

過多月経は、月経周期は正常ですが、月経量が異常に多いものを指します。

月経の出血量は150ml未満と定義されていて、平均50~60mlと言われています。

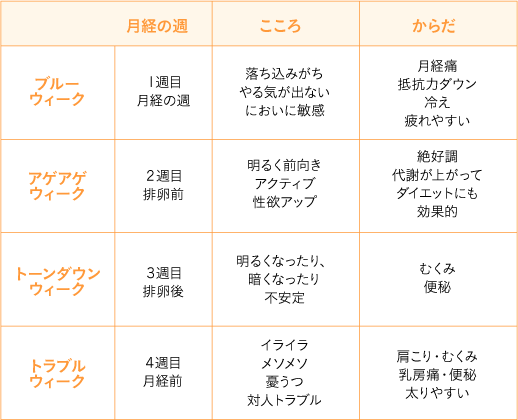

ホルモンの分泌されるリズムとこころとからだの変化は、リンクしています。

月経のある週は、卵胞ホルモン・黄体ホルモンの分泌がともに少なくなっています。

ですが、このあと視床下部で女性ホルモンが作られるようになりますので、2日目からは卵胞ホルモンの分泌も上がり、楽になります。月経の週は、月経痛や冷え、疲れやすさなどからだがだるくなりがち。

こころも落ち込んだり、やる気が出なかったりとブルーな気持ちで過ごすことが多い週です。 (表:ブルーウィーク)排卵前の週になると、卵胞ホルモンの分泌がさらにアップし、こころもからだも絶好調でいられます。

また、代謝が上がるので、ダイエットにも効果的な週ですし、性欲もアップします。

(表:アゲアゲウィーク)排卵後はというと、徐々にこころもからだも下り坂になってきます。

卵胞ホルモンの代わりに黄体ホルモンの分泌がアップするのが原因です。からだがむくんだり、便秘になりやすくなるので、水分や野菜を多く摂るなど工夫するとよいでしょう。

こころは、明るくなったり暗くなったりと不安定なので、やけっぱちにならず『そういう週なのだ』と落ち着くことが大事です。(表:トーンダウンウィーク)月経前の週になると、イライラ・めそめそが続き、もう自分のこころがコントロールできなくなってしまいます。

その上からだも、肩こりがひどくなったり、乳房が痛くなったり、太りやすくなるなど、すべてがめちゃくちゃ。 卵胞ホルモン・黄体ホルモンともに分泌はダウンするのですが、特に黄体ホルモンの影響を受けやすくなっている時期です。(表:トラブルウィーク) - 1

-

「生理痛」にお悩みの方は婦人科へ

生理痛は、腹痛・腰痛・膣痛・頭痛など様々な痛みがありますが、子宮や卵巣に重大な病気がある可能性もございます。

生理痛にお悩みの患者様は、婦人科へ診察に行きましょう。 -

「外陰部の痛み」「外陰部の炎症」は婦人科へ

外陰部のトラブルとしては痛み(水にしみる)・かゆみ・腫れ・赤み・熱感がある、といったものが主な症状ですが、婦人科の病気や性感染症の可能性もございます。放置せずに、婦人科へ診察に行きましょう。

-

婦人科健診の重要性

婦人科健診は「対象者20歳以上、1年に一度」が推奨されています。

婦人科健診では、子宮や卵巣機能の異常や病気を発見することができます。自覚症状がない病気もあるので、20歳を過ぎたら健診をおすすめします。

あきらかな病気でなくても、月経痛や冷えなどの女性特有の悩みの相談もできます。

特にひどい生理痛、生理不順、不正出血、おりものの異常などのトラブルを感じる人は、受診されることをおすすめします。 -

がん検診は専門に特化しており、「子宮頸がん」の早期発見につとめています。

子宮がんの検診は「対象者は20歳以上、1年に一度」が推奨されています。

子宮がんには、主に「頚がん」と「体がん」の2種類があります。子宮がんの場合、細胞の増殖がゆっくりですが、定期的に検診を受ければ、がんの前段階で早期発見ができます。

「頚がん」は、性交渉経験のあるかた全員が対象となります。

「体がん」は閉経後に発病することが多いのですが、最近は30代でも増えています。

不正出血、月経不順、食生活が洋食中心の人は、一度検診を受けられることをおすすめします。

妊娠と同時に子宮がんがわかったというケースも少なくありません。

将来のためにも、早めに必ず受けましょう。できるだけ生理中をさけてください。