麻酔科の専門医が当院の特長である「痛みをやわらげる麻酔・手術」を行います。

さまざまな治療にも応用できますので、お気軽にご相談ください。

また、当院では麻酔科専門医と協力のもと手術管理を安全に行うよう努力しています。

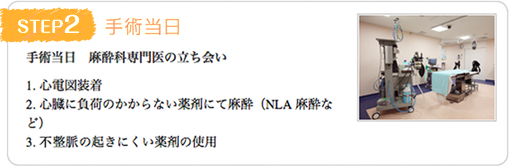

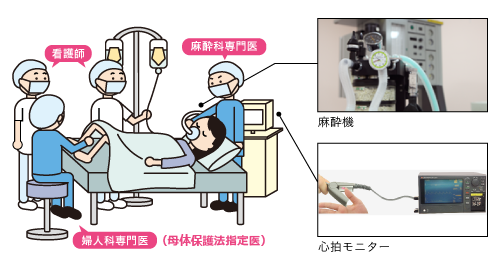

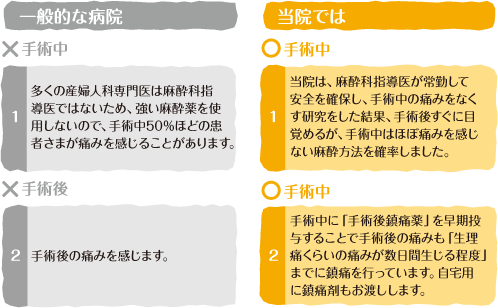

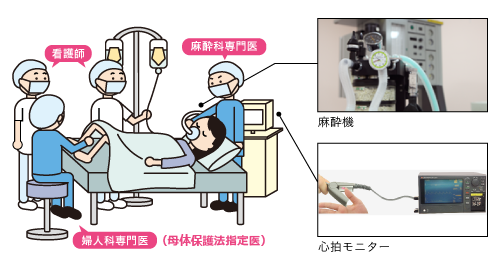

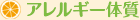

- 当院では、母体保護法指定医師+麻酔科専門医+看護師2名で一人の患者さまの手術を管理し、万全な手術体制を整えます。

- 手術中は、麻酔科専門医による静脈麻酔を行います。専門医が対応することで、患者さまの不安を取り除くと共に、患者さまお一人おひとりに合った対応が可能です。

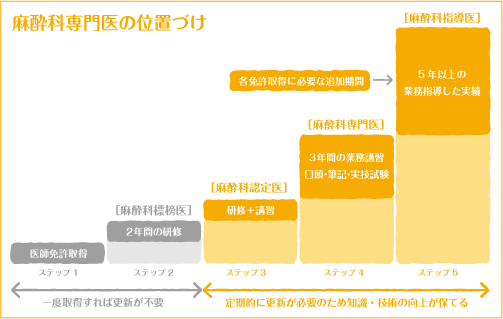

8名の麻酔科専門医師が在籍しております。麻酔科は経験年数、試験により、認定医・専門医・指導医と3つに分かれていますが、当院の麻酔医師は全員いずれかの資格専門医です。

指導医レベルの麻酔科医を配属することで、いかなる病気・合併症・リスクにも対応できる専門医集団の手術チームスタッフを確立しています。

・麻酔標榜医

医師免許を受けた後、2年以上研修し、麻酔の症例をある一定以上実施したことがあると取得できる。一度、許可が降りれば更新の必要がなく、外科医の先生が緊急用に取得することが多い。

・認定医

麻酔科標榜医の許可を持っていてかつ、大学病院など麻酔指導認定施設での研修と麻酔科学会にて一定の講習の必要単位を取得した者。認定医以上が麻酔の専門医であることが多い。

・専門医

麻酔科認定医として2年以上麻酔関連業務を行い、且つ、認定病院で1年以上麻酔管理業務に専従し、且つ、定期的に麻酔科学会が主催する学会で講習の必要単位を取得し、単位のみでなく、試験では口頭・筆記・実技の全てを合格しないと認められない。

・指導医

麻酔科専門医として5年以上継続して麻酔関連業務を行い、定期的に麻酔科学会が主催する学会で講習への参加のみでなく、指導した実績も単位として取得していなければならない。

当院では『病院に来てから手術が終了するまで、なるべく痛みを感じずに手術を終える麻酔』のことです。

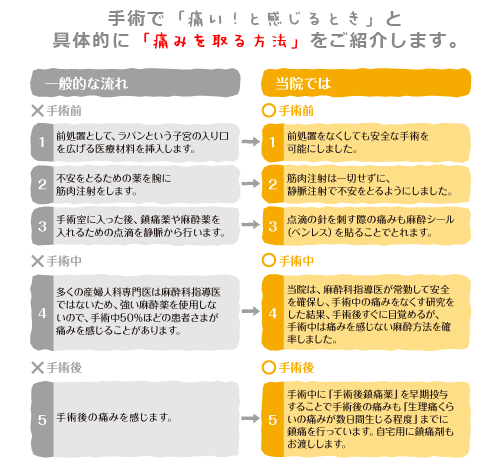

手術をする際、手術前の不安を取り除くため、抗不安剤を筋肉に注射をしたり、点滴を血管に刺したりします。(コンジローマ除去手術などの局所麻酔では保険診療制約上、麻酔は行わず、局所麻酔の際の針を刺す痛みは生じます。恐怖心が強く、保険外診療で麻酔を行うかたはいます。)

手術室に入りますと、麻酔薬を注入するための点滴を腕から取ります。

その際の針を刺す痛みも取ることを目指しています。

当院の麻酔は、15年前に婦人科として初めて独自に開発し、学会発表や麻酔論文誌にその安全性と効果を証明された麻酔技術です。

15年間で約6万件の無事故手術の実績があります。手術前から手術後までの痛みをやわらげる麻酔による人工妊娠中絶手術を実施しています。

当院独自の「静脈麻酔」+適宜ガス麻酔併用法では、普段からアルコール多量摂取のために麻酔にかかりにくい、過去の麻酔が不十分だった。というかたでも、大きな手術で使用するガスを少時間、適切量をすぐに使用できる麻酔を併用することで、麻酔がかからずに痛い思いをするということはありません。これは麻酔の専門医が常に側にいて、麻酔の効果を調整しながら行う事で可能としています。

また、今は麻酔を1分以内に覚ますことのできる特殊な薬も使用します。それ故にきちんと目は覚め、麻酔が覚めないということはありません。

手術中に術後に痛みを少なく感じるような麻酔薬を使用するだけでなく、手術後用鎮痛剤の投与も手術中に行います。

また、手術後も十分な量の鎮痛剤をお渡しします。

これらの薬費用も全て手術代金に含まれています。

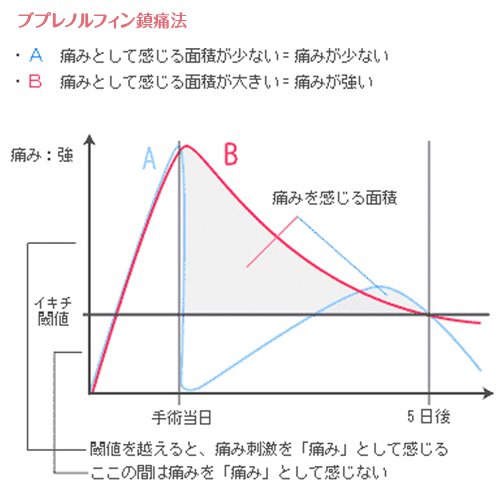

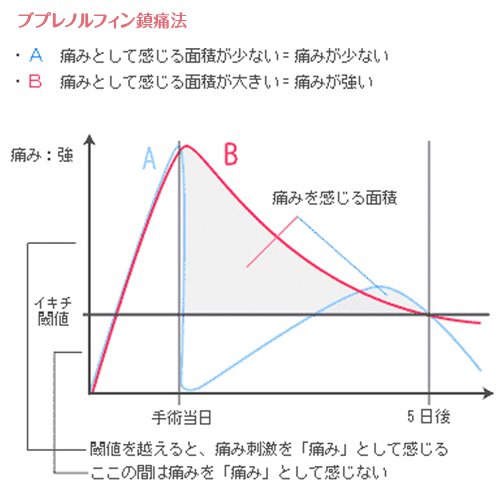

人間は、刺激がある一定のレベル(閾値)を超えて初めて、痛みを『痛み』として感じるものです。通常手術をしますと、下図にあるBのラインのように痛みは日々減退していきます。手術当日が最も痛く、手術後3~5日目に痛みを感じなくなります。これに対し、下図にあるAのラインのように手術中に一度、鎮痛剤で痛みを「0」にします。そうすることで、痛みの信号をなくします。そうすると細胞レベルでは痛みはあっても『一定のレベル(閾値)』に達していないため、『感覚としての"「痛み」"を感じない』という現象が生じます。結果、手術後の痛みは非常に少なくてすむのです。

当院の麻酔は小児科手術の麻酔法をヒントに研究し、大人の外科手術まで対応できる様に開発をすすめたものです。用いられる薬は数種類あり手術や状況によって使い分けをしますが、全ての薬剤や使用方法の安全性は確立されており、日本のみならず全世界で使用されているものです。

痛みをやわらげる麻酔をめざしていますが、内服薬の影響や体質などの条件で、麻酔の効きめが充分でない事がまれにあります。ご心配なかたは、診察時医師にご相談ください。

定期的に服用している薬がある場合には、事前に必ず、医師にご相談ください。

- 手術当日は、食事・水分の制限があります。(食事をされますと、麻酔がかけられず手術が延期となります)食事:手術時間の12時間前まで、水分:手術時間の4時間前までに済ませ、それ以降はお控えください。

- 手術当日は、マニキュアを落とし、アクセサリー類(ピアス・ネックレス・指輪など)ははずして、お化粧をせずにご来院ください。手術後は、お化粧ができますので、必要なかたはメイク道具をお持ちください。

- コンタクトレンズを使われているかたは、はずされた時の保管ケースをお持ちください。

- ペンレス(麻酔シール)は来院時間の1時間前にお貼りください。

- 手術当日は、かかとの低い安定感のある靴でお越しください。

- 手術当日の来院・お帰りになる際は、ご自身で運転することはお控えください。(車・バイク・自転車など)

- 手術当日は、1日中、予定を空けてお越しいただくことをおすすめします。(体質的な個人差はありますが、来院されてからお帰りになるまでは5~6時間程かかります)

- 女性専用のクリニックの為、男性はクリニック内へ入れません。

32Fの共有フロアの廊下等でもお待ち頂けません。

ご了承ください。

- 手術後1~4週間は、不正出血がみられることがあります。

- 手術当日から次回診察まではシャワーのみ、約1週間後の手術後の診察時に問題がなければ、入浴は可能です。

- 次の生理は、手術後1ヶ月半~2ヶ月後にきますが、それまでにも妊娠する可能性があります。

- 日常生活は、仕事や外出などは無理のない程度に、今まで同様に生活していただけます。ただし、次回の診察が終わるまでは、注意事項に従ってください。

- 性行為(SEX)は、手術後2週間が経過し、出血がなくなってからを目安としてください。

- 手術後5~14日後に、必ず2回の術後検診をお受けください。(炎症・出血などの異常の有無を確認させていただきます)

2~3回の手術後検診で終了することがほとんどです。 - 出血や下腹部痛がひどい時には、再度来院していただく場合もあります。まずは電話にてご連絡ください。

- ピル・リングなどによる避妊は、次回の生理がきてからの処方になります。詳しくは医師にご相談ください。

※ご注意

お付添いのかたは、病室に入ることは出来ません。また、共有フロアーの廊下等でお待ち頂くことはご遠慮ください。尚、病室内との連絡は院内すべての場所で携帯電話のご利用が可能です。

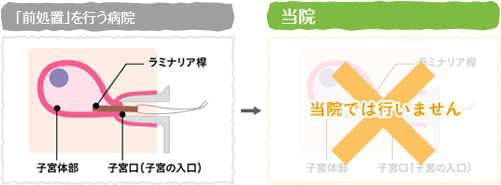

前処置とは手術前日などに手術を行いやすくするために子宮の入り口に特殊な医療材料(ラパン、ラミナリアなど)を挿入し翌日の手術まで留置することです。ところが、前処置を行うと痛みが伴うこと、前日に病院に一度行かねばならないことなど、患者さまの負担は大きくなります。

手術予約をされてから手術当日までクリニックに来院する必要はありません。

また、痛みへの不安や時間拘束だけでなく前処置には子宮を傷つけてしまうトラブルも発生する危険性があります。

当院では、前処置を行わなくても、麻酔がかかった状態で少しづつ子宮の入り口を広げて手術を行うことで、痛くなく、安全に手術可能な技術を確立しています。

そのため、患者さまは「前処置」による恐怖感や痛みから解放されます。

手術室に入りますと、麻酔薬を注入するための点滴を腕から取ります。

その際の針を刺す痛みも取ることをめざしています。

当院の麻酔は、15年前に婦人科として初めて独自に開発し、学会発表や麻酔論文誌にその安全性と効果を証明された麻酔技術です。

15年間で約6万件の無事故手術の実績があります。手術前から手術後までの全ての痛みをやらげる麻酔による人工妊娠中絶手術を実施しています。

当院独自の「静脈麻酔」+適宜ガス麻酔併用法では、普段からアルコール多量摂取のために麻酔にかかりにくい、過去の麻酔が不十分だったというかたでも、大きな手術で使用するガスを少時間、適切量をすぐに使用できる麻酔を併用することで、麻酔がかからずに痛い思いをするということはありません。これは麻酔の専門医が常に側にいて、麻酔の効果を調整しながら行う事で可能としています。

また、今は麻酔を1分以内に覚ますことのできる特殊な薬も使用します。それ故に必ず目は覚め、麻酔が覚めないということはありません。

手術中に術後に痛みを少なく感じるような麻酔薬を使用するだけでなく、手術後用鎮痛剤の投与も手術中に行います。

また、手術後も十分な量の鎮痛剤をお渡しします。

これらの薬費用も全て手術代金に含まれています。

人間は、刺激がある一定のレベル(閾値)を超えて初めて、痛みを『痛み』として感じるものです。通常手術をしますと、下図にあるBのラインのように痛みは日々減退していきます。手術当日が最も痛く、手術後3~5日目に痛みを感じなくなります。これに対し、下図にあるAのラインのように手術中に一度、鎮痛剤で痛みを「0」にします。そうすることで、痛みの信号をなくします。そうすると細胞レベルでは痛みはあっても『一定のレベル(閾値)』に達していないため、『感覚としての"「痛み」"を感じない』という現象が生じます。結果、手術後の痛みは非常に少なくてすむのです。

肥満・喘息・あがり症(緊張症)の患者さま、花粉症・鼻炎・アレルギー体質の患者さまに対して麻酔を行う場合、呼吸困難などの手術中リスクが高くなります。手術担当医師とは別に、常に麻酔科専門医師が絶えず患者さまの呼吸状態を確認することで、安全に呼吸管理をします。

当院での手術は、全ての患者さまに「麻酔科専門医師」と「母体保護法指定医師」の2名で患者さまの全身管理を行っております。肥満・喘息・あがり症(緊張症)・花粉症・鼻炎・アレルギー体質など、どのような体質・合併症をお持ちの場合でも安心して手術が受けられます。

-

体の中の脂肪の割合が多すぎる状態を言いますが、このような場合、点滴が入りにくかったり、血圧が正確に測りにくいといったことが生じます。次に全身麻酔の場合では、顔や首の回りの脂肪、胸の厚みなどのせいで低酸素になる危険性も高くなります。術中も胸やおなかの重みで肺がつぶれ、ふくらみが悪いため、体脂肪が多いことで呼吸通路が非常に狭くなっています。それが、麻酔をかける上で大きな障害になります。その他にも、肥満に伴う合併症(高血圧、高脂血症、糖尿病、睡眠時無呼吸など)が多いことから、それらに重点を置いた麻酔管理が非常に重要です。

-

喘息患者さまは、気管支が過敏なので麻酔や手術の際に喘息発作を起こし易いです。具体的には、全身麻酔の時、気道を確保して酸素を送るため、それが刺激になって気管支が痙攣し、呼吸困難になることがあります。また、手術は体にとって大きなストレスです。この時、体内には副腎ステロイドの量が少なくなっていることも考えられ、たとえ軽症でも大きな発作なることがあります。このような場合、経験の多い麻酔科医は、そうしたリスクを念頭に置き注意して手術を行います。手術担当医師と麻酔科専門医師の経験と事前の問診で患者さまの状態を確認し万全の体制で手術を行います。

-

人前で話す時のアガリや緊張、顔が赤くなってしまう、汗が沢山出てしまう、手が震える、人の視線が気になってしまうという形で現れてきますが、手術の時は様々な不安も付随してきます。気持ちの面で負荷が強まりますので、状態によっては息苦しいことを通り越し、過呼吸になることも、手足の痙攣も大いにあり得ます。

-

花粉症の症状は主に、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目の痒みが4大症状で、花粉症になると鼻や目などの肉体的苦痛だけでなく、これら一連の症状による睡眠不足、集中力欠如、イライラ感、食欲不振、気分が鬱になったりして、様々なストレスが体にかかってきます。

また花粉症の症状は、風邪や喘息に似た症状を発する事もあり、その後、気管支喘息を発病したり、喘息患者の場合は喘息の発作が起こることもあるのです。さらに便秘や下痢などの消化器系症状や、片頭痛を伴うこともあります。免疫力が低下している時は、体は非常に敏感ですので麻酔をかけるときは必ず麻酔専門医師の管理のもとで、手術を受けることが必要です。 -

鼻炎とは、風邪ではないのにくしゃみや鼻水、鼻づまり等の症状を起こす、鼻の疾患のことです。ウイルスやアレルギーの原因物質などの異物が体に入ると、これらの物質を排除しようとする働きがあります。 その働きにより鼻の粘膜は常に炎症を起こしている状態になり、その状態に麻酔をかけると呼吸するための空間がせまくなるのと、麻酔の効果で呼吸が少なくなり、十分な空気(酸素)が患者さまに送られないこととなり、呼吸困難・呼吸停止などの非常に危険な状態になります。

-

日常生活の中で、「アレルギー体質」という言葉をよく耳にすると思います。食べ物・薬・花粉・金属など、「本来は身体をよい状態に保つための免疫反応というシステムが、人体にとって無害である食物や花粉にまで過敏に反応を起こしてしまう体質」でアレルギー体質の人は、日本人の3分の1以上と言われており、近年、その数は急激に増えています。アレルギー体質の人の中には、表面に症状としては出なくても、体内でアレルギー反応を起こしているアレルギー予備軍が多く存在するといわれています。すぐに発症するわけではないので「症状がないから、アレルギーではない」と安心ばかりもしていられません。過敏反応が起きても呼吸をコントロールできるように麻酔専門医師の対応が必須と言えます。

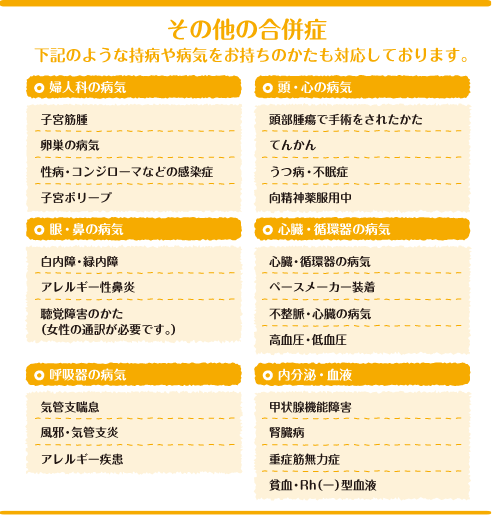

持病や体質、日々の内服薬が中絶手術に悪影響を及ぼすことを、自覚している患者さまはほとんどいらっしゃいません。例えば喘息・心療内科の薬を服用中・アレルギー体質・糖尿病・外傷(骨折など)・癌治療中・不整脈・先天性心臓病・甲状腺機能亢進症・子宮筋腫や卵巣のう腫・呼吸器疾患などの持病のあるかた。

当院では麻酔科専門医師が手術担当医師とは別に立ち会い、「トラブル」「まさかの状況」に対応し、回避できる安全体制が整っております。

新宿レディースクリニックでは、麻酔科との連携により、以下のような合併症をお持ちの患者さまの手術も積極的に行っています。他院でリスクが大きいために断られたかたも、一度ご相談ください。

-

子宮筋腫が合併されますと

- 1. 予想外の出血

- 2. 妊娠+筋腫効果で子宮が非常に大きくなり、手術器具が届かない

- 3. 子宮筋腫での子宮の屈曲、偏移による手術手技困難の増大

以上が予想されます。手術に慣れた医師が超音波エコー機をガイドに慎重に行うしかありません。ほぼ毎週のように、この症例があります。

-

とても多い事例です。ただ、貧血を治療してから手術を行うなどの時間的余裕がないため、多少の貧血がある状態で手術を行うこととなりますが、対策として下記を行います。

- 1. 手術出血を最小に抑えるべく時間をかけずに行う

- 2. 貧血治療を点滴、飲み薬を並行して行う

- 3. 貧血ショックに対し、ステロイドなどをうまく利用

抗ショック療法を併用する

-

特に若い女性に多いのが多量の睡眠剤常用のケースで、普段から薬を飲むことで薬に抵抗力を持つようになり、一般的な麻酔が効きにくく、無痛を作りづらいので、意識のコントロールが困難になることがあります。麻酔科専門医と協力し、服用している薬と麻酔薬の相互作用などを注意して麻酔を行います。

※通常の麻酔と違い、特殊な病気を持っているかたは、普段発作が起きていなくても、病気や妊娠状態に加え、麻酔というストレスが臓器に更に加わることで、突然、発作や病気が起こりやすくなります。そのため、発作や病気はいつでも起こりうるという前提で麻酔をかけていきます。

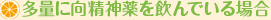

※異常を早期発見できる医療機器を装着し、発作が起きた時に早めに治療ができるような薬の準備などをして、合併症によるトラブルを防ぎます。このような大きなトラブルになりかねない、心臓や呼吸器の持病は大学病院での手術麻酔・集中治療室などの経験豊かな麻酔科専門医が麻酔を担当することで安全な管理を行っていきます。

このように困難が予想されるケースも習熟した医師が手術を可能としています。ただし、それ相応のリスクがありますので、手術前に医師と相談して方針を確定しましょう。

当院での合併症対応を例をあげてご説明いたします。

当院での合併症対応を例をあげてご説明いたします。

一般的に麻酔は以下のように大きく分類されます。

外科や歯科などでよく使用する針を刺して行う麻酔です。薬には限られた作用時間や中毒作用もあるため、広範囲・長時間の手術には不適切で、主として2時間以内の手術に使用する麻酔方法です。

眠ることを主としています。この作用のため、全身麻酔と混同されることがあります。通常は鎮痛剤も併用し、鎮痛+眠るという状態をつくります。この麻酔は短時間の手術や痛みの軽い手術には適していますが、長時間手術には向きません。また、手術内容が非常に痛みを伴いますと、患者さまが手術中に目が覚めたり、痛みを訴える、動くために手術操作がしづらい、などの弊害が生じます。その他、手術時間が長時間になったりすると、麻酔薬が多量となり、呼吸困難や手術後に目が覚めにくいなどが生じ帰宅できない、などのトラブルもありうるため、使いづらい麻酔方法でもありますが、専門的に行うと応用範囲も多く、有効な麻酔方法です。

身体の中心にある脊髄という神経の束へ、直接あるいは間接的に麻酔を行い、神経の根元でブロックします。比較的広い範囲の痛みを取り除くことを、少量の薬で行う麻酔方法です。帝王切開、虫垂炎、下半身の手術などによく使用されます。これは専門医が行わないと麻酔後頭痛、低血圧など大きなトラブルを生じかねない麻酔方法です。

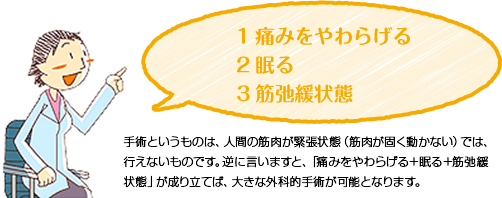

長時間、広範囲の手術に使用されます。筋弛緩状態にするために、筋弛緩剤を使用することが最大の特徴です。また、鎮痛麻酔作用としての薬剤は、ガス麻酔剤を使用することが多いです。全身麻酔は熟練した麻酔医師が行えば、安心かつ安全な麻酔とも言えます。

- 大学病院や他のクリニックでも行っているの?

- 静脈麻酔は、全身麻酔と同じですか?

- 麻酔を使用することによる身体への負担は?

- 麻酔に「合う・合わない」というのはあるの?

- 今までに痛みを感じた人はいますか?

- 歯科治療をしていた時に「麻酔がかかりにくい」と言われたことがあるのですが…。

- 身体の都合上などで、麻酔が受けられないということはありませんか?

一部の最先端小児専門病院で、飲み薬で不安を取ることは行っていますが、 点滴時の針の痛みを取り、手術前から手術後まで全てを無痛で行っている病院はないと思われます。大学病院では管理が複雑な理由から行われていません。また同じ理由で一般のクリニックでの使用は難しいと思われます。

厳密には同じとは言えません。本当の意味での全身麻酔というものは、呼吸を止めて人工呼吸器の助けを借りながらの管理となりますが、当院の麻酔は呼吸を止めないことを前提としており、その意味では全身麻酔とは同じではありません。

適正な量、適正な時間内での麻酔であれば、化学の発達により副作用・合併症は全くといって良いほどありません。但し、麻酔の使用量が多くなると身体に 負担はかかります。例えば、局所麻酔では中毒量というものがあり、これを越えて薬を使用すれば、けいれん・血圧低下などのショックを引き起こします。 また、全身麻酔でも6時間以上連続して麻酔を使用しますと、のどが痛くなるなどの合併症が出てくる可能性があります。現在は、医薬品化学が発達し、より安全かつ安定した薬が多数開発されました。それにより、人体に影響なく麻酔が使用できるようになりました。

まれに麻酔薬によりアレルギー反応を起こし、身体にとって何らかの異常を

きたすことを「合わない」とすると、「合わない」ことも起こりますが、頻度としては非常にまれです。また、麻酔の使用自体が初めてというかたで、アレルギー反応が起こるかどうかを事前に判断する方法はありません。けれども、幸い

現在使用している薬はほとんどがアレルギー反応を起こしにくいものばかりですから、『合わない』というかたはほとんどいらっしゃいません。ただ、日頃から鎮静剤や向精神薬剤を多量に服用されているかたは、麻酔剤が非常に効きにくいことはあります。

患者さまの合併症や手術時間と内容の関係上、麻酔の濃度を下げることがどうしても必要だった場合は、手術途中で痛みを感じたかたはいます。

歯科の麻酔は局所麻酔ですが、日頃から精神安定剤を服用したり、麻酔をする部分に炎症などがある場合ですと、麻酔が効きにくいということはあります。

ただ当院では麻酔科専門医が状況にあわせて様々な麻酔を併用していきますので、歯科での麻酔がかかりにくいと言われたかたでも、問題なく手術が行えます。

食事をされた直後や、重度の呼吸器疾患(ひどい風邪)にかかっている場合は、緊張感のために嘔吐したり、多量の鼻水が喉につまって息が苦しくなるなど、

安全管理上の問題になったり、手術に影響を与える場合もあります。その場合には手術を延期し、再度改善してから麻酔および、手術をさせていただくことがあります。

完全に痛みを取り除こうとして多くの麻酔薬を使用すると、呼吸困難など麻酔事故の確率も高くなります。あるいは、麻酔からさめるまでに数時間を要し、手術当日に帰宅できなくなることがあります。けれどもほとんどの患者さまは、その日のうちに帰宅を希望されるため、従来、手術をする医師としては、多少の痛みが生じたとしても我慢していただき、少ない麻酔量で日帰りできる手術を行っていました。その様な場面を見る度に

- 1. 安全で

- 2. 痛みが少なく

- 3. 容易に日帰りできる

麻酔法はないものか、と思い考えていました。

大学病院の集中治療室では、患者さまの激しい痛みを鎮めることが医師として必要でした。そこでさまざまな麻酔薬や鎮痛剤を使用し鎮痛方法を覚えました。その経験をもとに婦人科手術において痛みが少ない麻酔ができないか考えたところ、

- 1. Aという薬は鎮痛作用(痛みを抑える)は強いが、

副作用として夢を見たりする - 2. Bという薬は眠りから目覚めさせることができる、

副作用としてくしゃみが生じる - 3. Cという薬はアレルギー反応のくしゃみを抑えるが、

副作用として眠くなる

AとBとCの副作用をうまく配合利用すると(1)安全で(2)痛みが少なく(3)日帰りできるという特殊な麻酔技術を確立することができたのです。

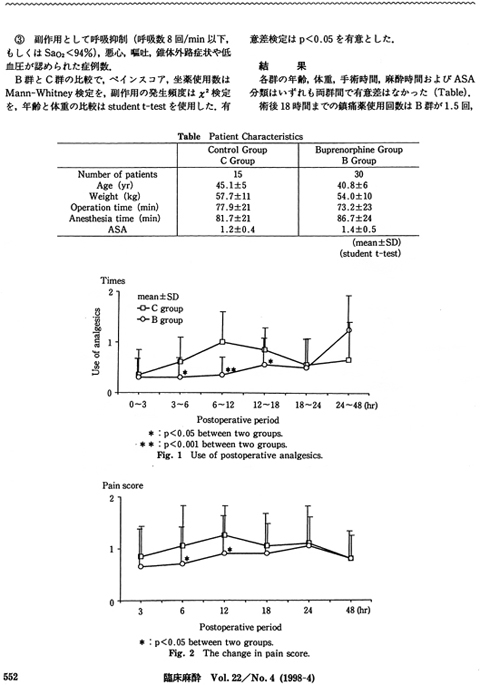

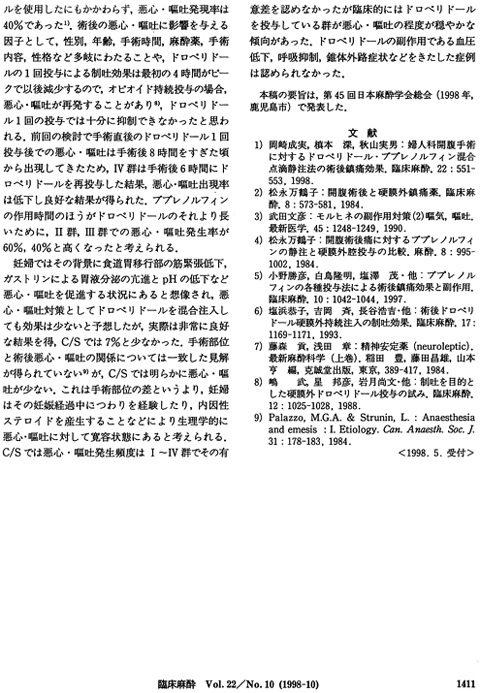

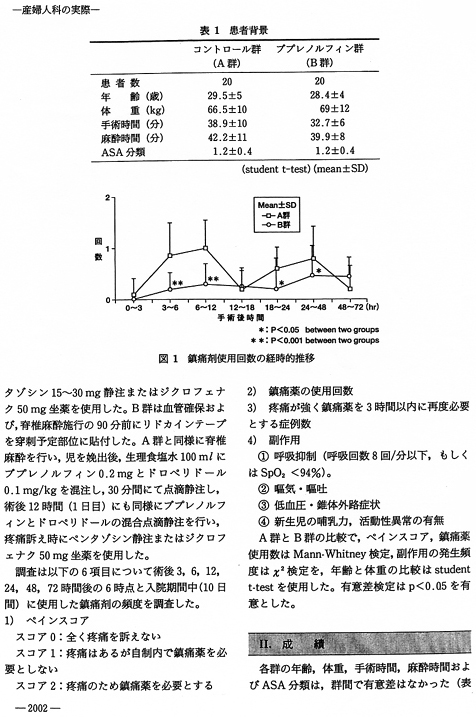

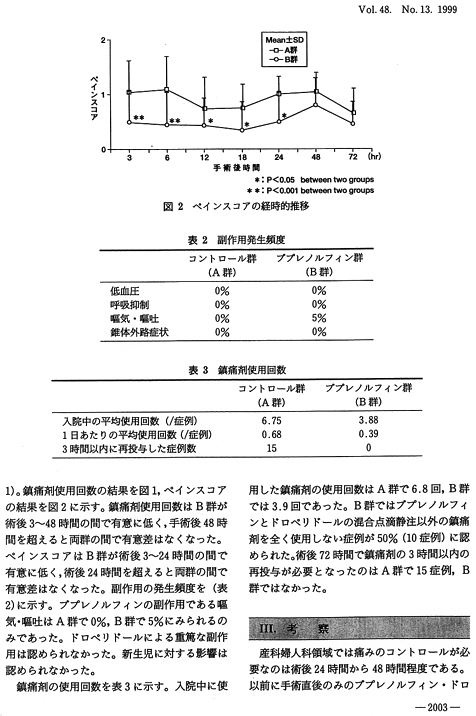

『婦人科開腹手術に対するドロペリドール・ブプレノルフィン

混合点滴静注法の術後鎮痛効果』